骨粗鬆症に有効な治療は?

骨折の早期骨癒合に有効な治療法は?

研究概要

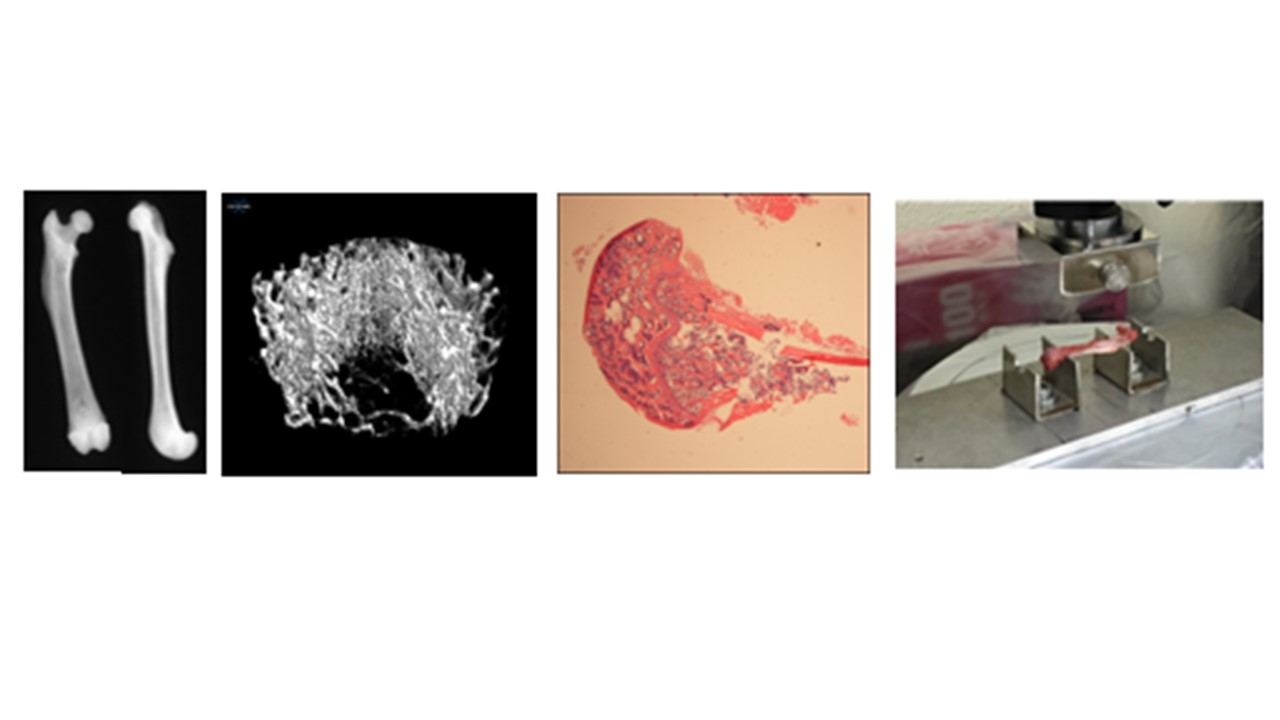

1.食料や特定保健用食品(トクホ)、医薬品などの組み合わせによる相乗効果を検討します。ラット・ウサギを用いた動物実験をおこない、データを積み重ね、最終的にはヒトでの臨床応用も考えています。最近おこなった研究をご紹介します。MBP(トクホ、雪印メグミルクより販売、ドリンク)と骨粗鬆症治療薬の組み合わせの有効性についてラット骨粗鬆症モデルを用いて検討しました。結果は大学院生の修士論文としてまとめるとともに、学会発表も行いました。現在もさらにMBPの濃度を変えて実験を継続しています。(左から軟X線撮影、マイクロCT画像、脱灰病理組織標本、力学試験機)

2.骨粗鬆症に対する運動療法の効果について検討するために、ラットの卵巣を切除し骨粗鬆症モデルを作成しました。ラット用のトレッドミルにて連日運動を負荷するグループ、骨粗鬆治療を行うグループ、両方をおこなうグループで検討しました。その結果ヒトではほぼ不可能な訓練(運動)量と治療薬を投与したにも関わらず、6週間では骨密度は元に戻らないことがわかりました。すなわち骨粗鬆症も治療時期を逸した場合には本来のあるべき骨量に戻すのは困難である可能性を示唆しました。この内容は国際学会で発表し、現在英語論文に執筆中です。

アピールポイント(技術・特許・ノウハウ等)

医薬品に限らず、特定保健用食品などの骨への影響を調べることが可能です。動物の骨粗鬆症モデルを作成できる唯一の研究グループです。ラット・ウサギを用いて基礎データを出すことを得意としています。動物のレントゲン、CT、骨密度、脱灰標本、骨代謝マーカー、2重ラベリング、力学試験など骨に関するあらゆる方法を用いて、骨微細構造と骨強度について研究可能です。令和2年度「骨代謝研究グループ」の名称で大分大学認定研究チーム「BURST」に認定されました。

応用可能な分野

現在骨粗鬆症患者のうち薬物治療を受けている患者は3割に満たないと言われています。一方でひとたび骨折がおこると次々と骨折がおこること、骨折が要介護の原因となりやすいこと、骨粗鬆症患者の生命予後が悪いことなど、わかってきましたので対策が課題です。またVirgin orbit 社と大分県との提携で行われる宇宙開発も進行しており、宇宙での骨粗鬆症予防が問題となります。そこで本研究グループではビタミンD含有食品の開発を念頭に、日々努力しています。